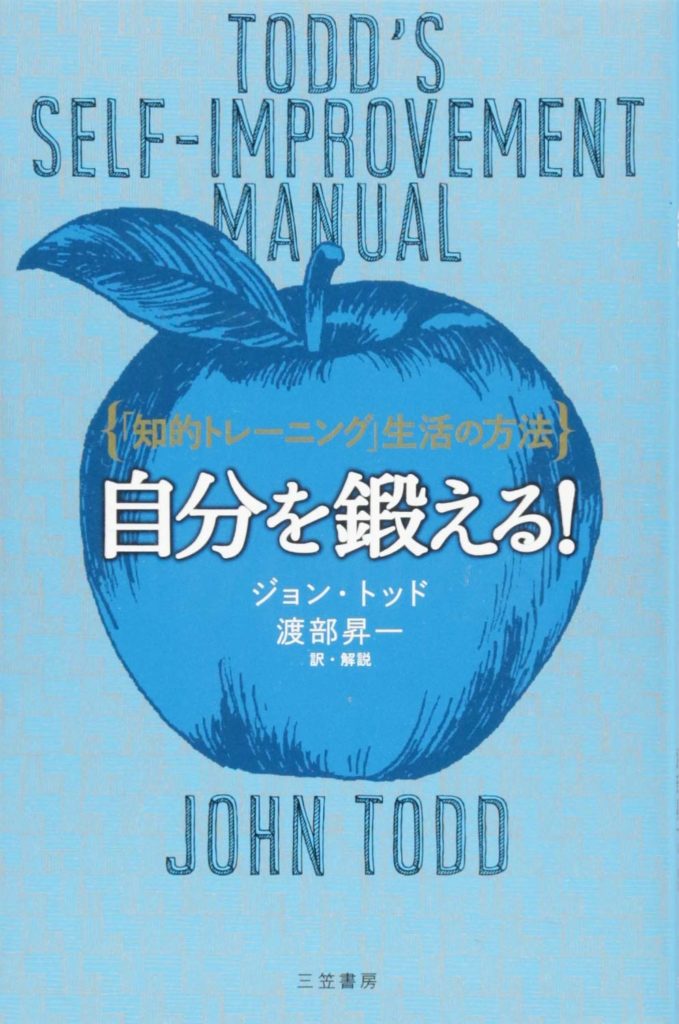

自分を鍛える!

日々の習慣、読書、運動、交際術など、生活をトータルに改善!

本書は私が大学生時代に出会った本で、以後繰り返し読んでいる愛読書の1冊です。何度読んでも新たに考えさせられ、励まされ、そして姿勢を正される良書です。

この本は原著が1835年に出版されており、なんと約200年前です(;゚Д゚) 日本だとまだ江戸時代末期ですね。しかし読んでみると、まるで昨年出版された本かのように、違和感なく読めます。それほど、世代を経ても古くならない、核心を突いた内容が凝縮されているように思います。

この本は人生観について深い洞察にあふれています。特に第1章の、人生の可能性についての記述は、読む人すべてに勇気を与え、奮い立たせてくれる素晴らしい内容です。

しかし本書はそのような人生論の本にとどまりません。特筆すべきは、読んだ瞬間からすぐに実践できる、実際的なアドバイスを豊富に提供してくれていることでしょう。良い習慣の身に着け方、記憶に残る読書法、一目置かれるための会話術、体の鍛え方など、様々な角度から自分を高める方法を教授してくれます。

最近は仕事が忙しく、平日の帰宅後は何かと怠けがちだったのですが、久しぶりにこの本を読み返して、またしっかり頑張らなくては!と元気をもらいました。これからも幾度も読み返すことになりそうです。ほぼ2世紀にわたって読み継がれている、まさに自己啓発の古典と呼ぶのにふさわしい1冊だと思います。ぜひ一度手に取り、味わってみてください!

「知的生活」トレーニングの方法 自分を鍛える!

ジョン・トッド

夫

最新記事 by 夫 (全て見る)

- Naked Economics(経済学をまる裸にする):すべての経済オンチに贈る最高の入門書 - 2022年11月2日

- 平和主義とは何か:平和主義とは何か:冷静に平和主義を考えるために - 2020年2月14日

- 自分の時間:限られた時間で自分を高める方法 - 2020年2月7日